藁床 |

藁床は、昔から使われている最も優れた畳床で、日本の食と住が結びついた文化と環境の中で培われてきました。お米を収穫した後の稲ワラを使用し作られる本藁床は、自然の恵みそのものです。その処分も、畳を分解して畑に帰してやれば肥料となって豊かな土壌つくりに役立ちます。土から生まれ土に還る、エコな畳床です。

現在でも藁床にこだわっているお客様、畳店様がいらっしゃいます。そういうお客様にご紹介したいのが大地屋が取り扱っている播州床です。 |

|

| 播州床の特徴 |

播州床と言えば、全国でも最高級のわら床として有名です。 播州床と言えば、全国でも最高級のわら床として有名です。

山田錦の酒米の藁を使用して畳床を作ります。

通常の藁より長い為に品質が良い床とされています。

兵庫県西部産の稲藁を使用した最高級畳床。その風合いは他の追従を許しません。全て、天然稲藁使用しています。

昔から高級畳床の産地として名高い播州地区。全国ブランドとして素材の良さと伝統の技が、今もなお引き継がれています。

播州:兵庫県南西部を指す地域名として用いられる。

東播(とうばん=東播磨)、西播(せいばん=西播磨)、北播(ほくばん=北播磨)というような使い方も、日常的になされる。明確な定義は無いが、区分はおおむね以下のようになる。

東播:加古川市、高砂市、加西市、多可郡以東

西播:姫路市、神崎郡以西

|

| 藁床の歴史 |

京都の国宝「大徳寺方丈」には寛永十三年(1673年)の表記のある畳が112帖現存しています。稲わら畳の耐久性は歴史が認めています。30年ほど前まで、畳の芯材である畳床は100%稲わらでした。

昔ながらの稲わら畳床は密集した都会では原材料の調達や集荷の問題で、ほとんど作られなくなりポリスチレンフォームや木質ボードが主流で、稲わら畳床のシェアは10%程度にすぎません。二十数年来、稲作の機械化が徐々に進み、稲刈りの折りに稲藁を細かく切り刻んでしまうため、主原料であるワラそのものが少なくなってきて生産に支障をきたしているのもひとつの原因です。

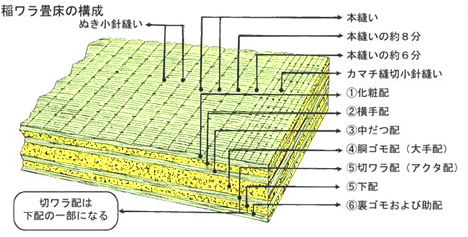

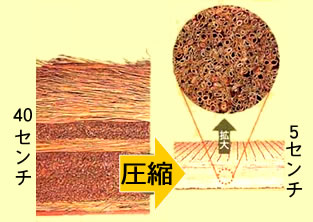

稲わらを素材にした畳床は、単純に積み上げると40cm位にもなる量の稲わらを5cmの厚さに圧縮して縫い上げていますが、単に重ねるだけでなく、縦横に配して5~6層に仕上げていきます。昔は稲わらの層を”手縫い”で行っていましたが、現在はすべて機械逢着で生産されていて、一枚に使われる稲わらの総量も昔より多く、しっかりした畳床がつくられるようになりました。 |

| 藁床のランク |

畳床に縫う前にわらを組んで並べるのを配すると言います。 五段配は、わらを縦、横交互に五段、三段配は三段に組んで配します。

等外品は三段配の真ん中のわらを減らしてして、代わりに芥(切りわら)を多く入れます。

芥はどの等級の床にもいくらかは入れねばなりませんが、量が少しずつ違ってきます。 (高級品ほど少ない)

稲ワラ畳床の品質基準として等級が設けてあり、特級から3等級まで格付けされています。

畳床総重量を目安として、稲ワラ使用量がより多いものが良いとされています。ワラ畳床のワラの配層が【5段配】と【6段r配】があり、配層が多いものが良いとされています。また、上級品ほど逢着間隔が細かく逢着されています。

ワラ畳床のより上級品であれば、足あたりがきっちりとし、使用経過年数が10年15年などでも表面のムラがなく、ヘタリも少なくしっかりしたものになっています。

上物ほど良質の稲ワラをきちんと配列し、しかも藁をつぶさずに縫い上げているため厚さが一定でムラがありません。また藁の配層がしっかりしていて、細かく縫い上げてある為に復元力にも優れ、

家具を置いた場合でも空気を含んでいる為に復元し、室内と床下の通風・乾燥さえよければ上物ほど長持ちし、かえって経済的ともいえます。

藁の密度が高いと平面性を長く保持するのに対し、密度が低いと早く凸凹になってきます。 藁の密度が高いと平面性を長く保持するのに対し、密度が低いと早く凸凹になってきます。

畳の凸凹は、床板の形状に左右されている場合と、稲わら畳は材料を手作業で何層にも並べ重ねて作るため、 その技術力(平らさ)の差が現れます。

また、稲わらの長さは出来る田んぼと品種によって違うため、その選別が大変重要になります。

良い原料を丁寧に数多く何層にも重ね、細かい網目間隔で作られた物は凸凹もへたりもない耐久性を生みます。わら床の品質は、前年に収穫された稲わらの質によってかなり左右されます。

秋に刈り取られた稲は一度稲木掛けにして天日に干し、脱穀した後に更につぼき(わらを野積み)にして寒風にさらして乾かします。春になるまでに取り入れますが、よほど乾いていない限りすぐには使えません。できるだけ梅雨が過ぎてから使うようにします。それまでは前々年に収穫された稲わらを使います。

わらの質は、害虫や刈り取りされる前後の天候に依ります。米の収穫の善し悪しに比例するようです。

| |

等級/品質 |

質量(92W)g |

縦横糸間面積c㎡ |

用途 |

| 畳床の最高級品 |

特級品 |

30.4?34.6 |

?8.0以下 |

茶室・社・寺仏閣 |

| 特級品同等の高品質品 |

一級品 |

28.2?32.4 |

8.1?9.5 |

高級一般住宅用 |

| 一般住宅用 |

二級品 |

26.0?30.2 |

9.6?12 |

一般向け中級品・最も需要の多いタイプ |

| 多目的に利用 |

三級品 |

23.8?28 |

12.1?14.5 |

普及タイプ・公団・高層住宅・集合住宅 |

規格番号 JISA5901

稲わらの畳床及び,稲わらと稲わらの間にポリスチレンフォーム板又はタタミボードを挟んだ畳床について,種類と記号,寸法,製品の呼び方,表示などを決めている。

- 種類と記号:①稲わら畳床(WR),②ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床(PS),③タタミボードサンドイッチ稲わら畳床(TB)の3種類を規定。

- 標準寸法と記号:①100W(本間)(2000×1000×50 mm),②95W(三六間)(1900×950×50 mm),③92W(江戸間)(1840×920×50 mm)を規定。

- 稲わら畳床(WR)には,更に構造,重さなどで特級品(WR-S),1級品(WR-1),2級品(WR-2),3級品(WR-3)を規定。

|